di William Gambetta

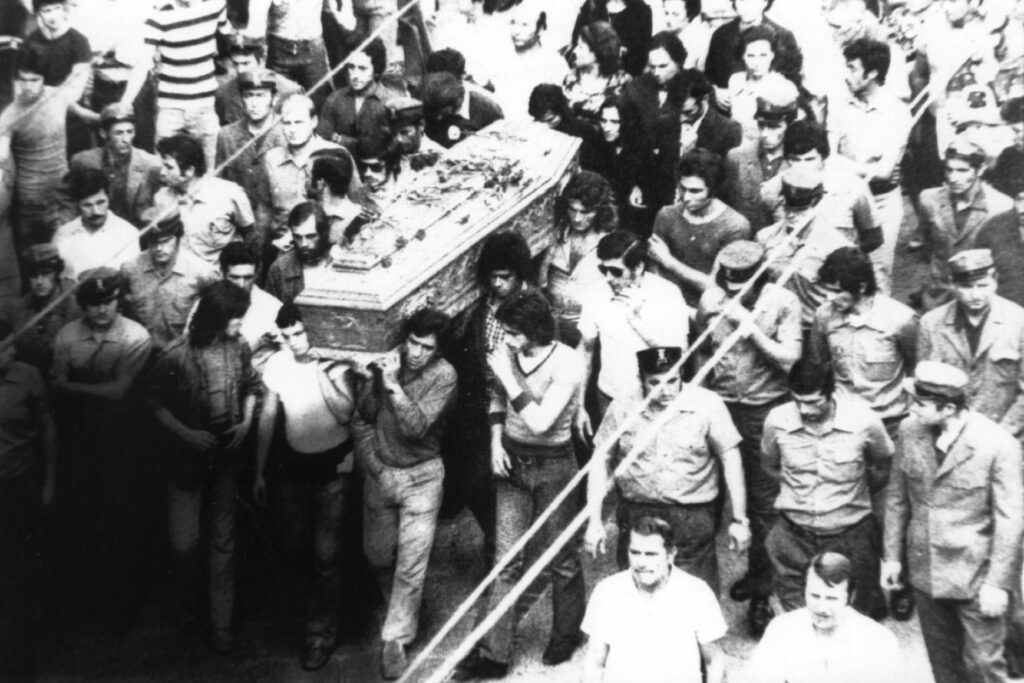

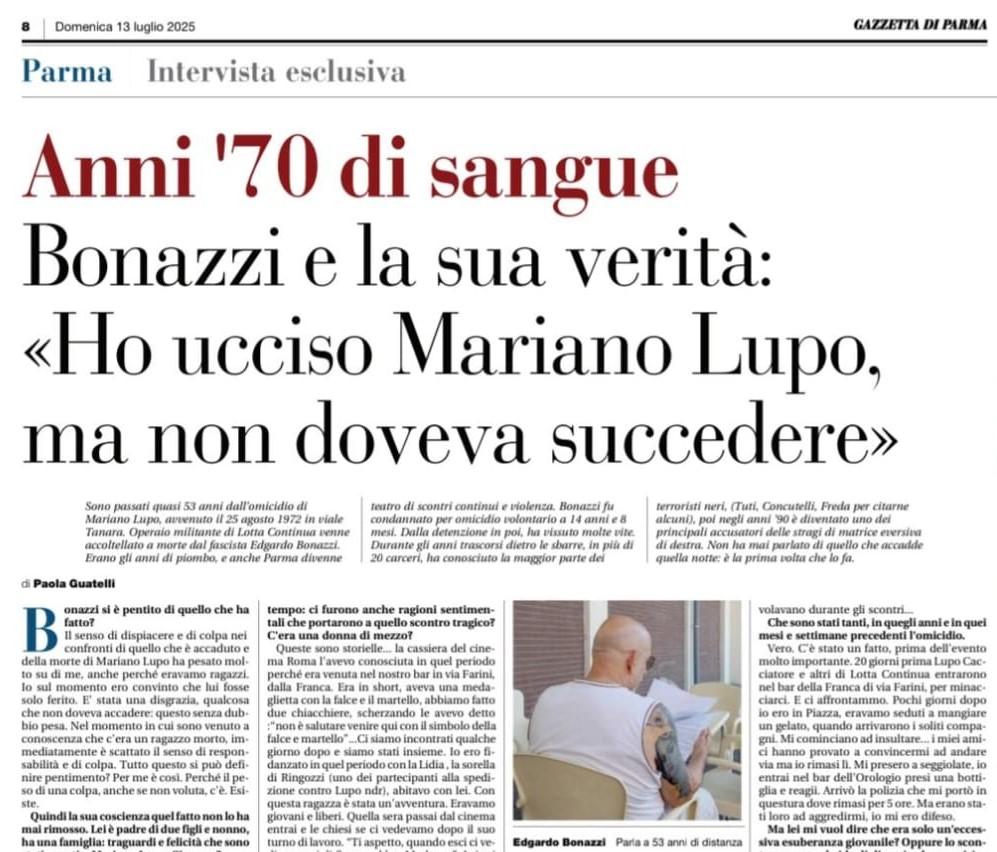

Quest’estate la “Gazzetta di Parma” ha pubblicato una lunga intervista, curata da Paola Guatelli, a Edgardo Bonazzi, l’omicida di Mario Lupo[1]. Il titolo racconta già l’essenza di queste due paginone: “Ho ucciso Mariano Lupo, ma non doveva succedere”. Sostanzialmente l’ormai anziano Bonazzi, che per questo e altri reati ha passato in carcere numerosi anni, ribadisce la tesi della morte di Lupo come «disgrazia, qualcosa che non doveva accadere».

Una tesi già avanzata all’epoca da lui e dai suoi avvocati nei due processi che si svolsero ad Ancona tra l’estate del 1975 e quella del 1976 e alla quale non credette né il Tribunale d’appello ‒ che condannò per «omicidio volontario» Bonazzi a 14 anni e 8 mesi di reclusione, Andrea Ringozzi a 9 anni e 4 mesi, e Luigi Saporito a 6 anni e 3 mesi ‒ né la Corte di cassazione che quella sentenza confermò. Secondo la Corte d’appello, infatti, non potevano esservi dubbi «sul fatto che i giovani missini, quella sera, avevano in animo di fare qualcosa, e si erano preparati in tal senso»[2].

Non nascondo che la lettura di quell’intervista mi ha infastidito e ho dovuto aspettare qualche settimana prima di scriverne con calma. Due sono le ragioni. La prima è che né la giornalista né la direzione del quotidiano si sono preoccupati di raccontare al lettore, soprattutto a quello più sprovveduto, quale fu il contesto di quell’omicidio di 53 anni fa. E quando timidamente hanno accennato al clima politico di quel periodo, non lo hanno fatto con il rigore di documentazione che avrebbe richiesto (il Sessantotto, le aggressioni neofasciste, la “strategia della tensione”, ecc.) ma banalizzando (e confondendo) il tutto, con definizioni come «anni ’70 di sangue» o «di violenza e odio»[3].

Peggio ancora ‒ e questa è la seconda ragione della mia critica ‒ sono stati i silenzi della “Gazzetta”, quando non gli evidenti errori (ad esempio gli assalti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Maestri furono la risposta alla violenza squadrista in città, e non la causa). Silenzi ed errori che hanno avallato di fatto la narrazione dell’ex neofascista missino. Insomma giornalista e direzione del quotidiano non si sono preoccupati di “mettere alle corde” Bonazzi, mostrando tutte le contraddizioni del suo racconto, ma gli hanno concesso un lungo monologo, su un palcoscenico di rilievo, in cui narrare «la sua verità». E dire che per capire quegli anni e quell’omicidio sarebbe bastato leggere qualcosa… se non la sentenza di condanna, almeno qualche saggio. Sull’assassinio di Mario Lupo e sul neofascismo parmense ce ne sono diversi, tutti facilmente consultabili[4].

Alcuni giornalisti hanno giudicato quell’intervista come un buono scoop. Personalmente mi viene da pensare a quelle due pagine in modo diverso. Mi viene da dire che quell’intervista è frutto del tempo presente. È il risultato del clima politico del Governo Meloni, dove ex neofascisti, ora postfascisti o nuovi neofascisti, possono raccontare la “loro verità” (verità?!) sulla Resistenza, la Marcia su Roma, le Foibe e anche gli anni Settanta, accolti benevolmente da direttori distratti, o consapevolmente accondiscendenti, o falsamente aperti a tutte le opinioni (anche quelle negazioniste, giustificazioniste o palesemente false).

Insomma, l’intervista a un ex neofascista che ha ucciso un ragazzo di 19 anni, insieme ad altri suoi camerati, in un agguato di fronte al Cinema Roma, la sera del 25 agosto 1972, può essere ospitata sulle pagine del principale quotidiano della città perché nei ruoli istituzionali di questo paese c’è un ceto politico (e una parte dell’opinione pubblica che per esso vota) che vuole sentire quella narrazione “storica”.

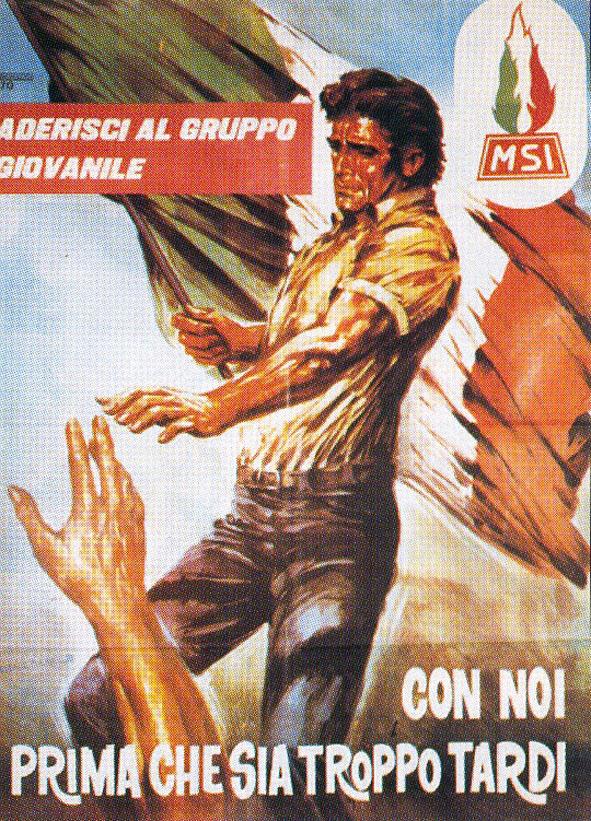

Il riferimento è principalmente a Fratelli d’Italia (ma non solo), partito che si autopromuove quale erede del Movimento sociale italiano (e il cui simbolo ne è la rappresentazione emblematica).

Ebbene, come in passato per il Msi, anche per Fd’I ci sono periodi della storia del nostro paese che devono essere riscritti radicalmente. Non attraverso una semplice “revisione” nazional-conservatrice, ma ‒ come scrive Angelo D’Orsi ‒ un totale rovesciamento della realtà storica[5].

Molti sono gli esempi. Si pensi alla Resistenza che, nell’interpretazione dei patrioti dell’ultra destra italiana, non sarebbe stata altro che terrorismo di sanguinari partigiani finalizzato all’istaurazione di una dittatura comunista. Di fronte a una tale prospettiva, prosegue questa narrazione, gerarchi e militi della Repubblica sociale italiana (nonché collaboratori dei nazisti occupanti) furono “costretti” a una guerra civile non voluta. Oppure si pensi alle vicende legate alle Foibe, tra il 1943 e il 1945, altro tema particolarmente caro a neofascisti, postfascisti, anticomunisti e nazionalisti vari. In questo caso la narrazione non solo si sgancia dalla documentazione storica, inventando vicende personali e numero dei morti, ma rimuove totalmente il contesto dell’occupazione di quelle terre da parte della dittatura fascista. Ancora un ultimo esempio: le violenze squadriste del biennio 1921-1922 e la Marcia su Roma interpretate come “necessarie” a salvare il paese dalla rivoluzione bolscevica e da una classe dirigente debole e inetta.

In queste narrazioni “rovesciate”, l’ultra destra nega uno dei principi fondamentali della ricostruzione storiografica (ma anche del semplice nesso di causalità): la comprensione di un evento o fenomeno storico può avvenire solo in relazione agli eventi e fenomeni che lo precedono.

La negazione di questo principio è a fondamento anche della rilettura degli anni Settanta. Una fase complessa dell’Italia repubblicana, dove l’inedito protagonismo dei movimenti sociali (il “lungo Sessantotto”) ottenne straordinarie conquiste sindacali e politiche. Un processo di democratizzazione che mise in crisi anche i tradizionali assetti istituzionali della Repubblica. Crisi cui le forze più reazionarie risposero sia fomentando la repressione di Stato che appoggiando la “strategia della tensione”, vale a dire l’uso della violenza neofascista ‒ di tipo stragista ma anche squadrista ‒ al fine di diffondere paura e inquietudine nell’opinione pubblica così da renderla favorevole, o per lo meno non avversa, a una svolta autoritaria.

Proprio per il ruolo politico che ebbe in quella strategia il Movimento sociale italiano risulta chiara la necessità dell’ultra destra, e prima di tutto di Fratelli d’Italia, di dare di quel periodo una narrazione distorta.

In primo luogo sembra necessario negare, o quanto meno oscurare, il protagonismo dei neofascisti nelle odiose azioni di “stragismo” e violenza nera. E quando ciò non è possibile, scatta una sorta di “giustificazione” di quelle bombe, aggressioni, attentanti e tentativi di golpe. Già, perché la “strategia della tensione” non si realizzò solo attraverso stragi in banche, piazze e treni ma si compose di una serie di azioni violente di differente intensità, spesso tollerate, quando non agevolate, da figure politiche e apparati della Repubblica italiana, soprattutto nei ministeri degli Interni, della Difesa e della Giustizia. Vale a dire nei punti nevralgici del controllo dell’ordine pubblico.

Giustificare la violenza neofascista significa leggerla, ancora una volta, alla luce dei progetti rivoluzionari dei “rossi”. I “neri” ‒ ci racconta Fratelli d’Italia ‒ furono “costretti” a difendere l’ordine nazionale contro l’orda comunista che avanzava. Furono “costretti” a difendere la patria contro la tirannia sovietica. Furono “costretti” all’azione per difendere la maggioranza inerte dalle aggressioni “estremiste”. Siamo ben lontani dalla pur inaccettabile definizione di “opposti estremismi” usata dalle forze centriste in quegli anni, ma entrata oggi nel linguaggio comune per accomunare i gruppi della sinistra rivoluzionaria alle formazioni neofasciste. Qui, in linea generale, si giustificano le violenze stragiste e squadriste perché “necessarie” a fermare l’avanzata dei “rossi”, proprio come, nel primo dopoguerra, la dittatura di Mussolini e del Partito fascista fu “necessaria” a fermare il bolscevismo.

Niente di nuovo rispetto a ciò che propagandava il Msi. Un manifesto del 1970, ad esempio, mostra un giovane militante missino che mentre tiene alta una bandiera nazionale offre aiuto a una mano implorante, accompagnato dallo slogan «Con noi prima che sia troppo tardi». La novità sta piuttosto nella possibilità di divulgare questa narrazione ben oltre i propri simpatizzanti, in un’opinione pubblica che sembra aver perso sia la bussola dell’analisi politica che il senso della storia.

Per Fratelli d’Italia resta comunque il problema di giustificare la violenza neofascista di quegli anni mentre tenta di legittimarsi come forza istituzionale, rispettosa delle regole democratiche. Ciò avviene sulla base di una presa di distanza complessiva da quel passato e di “onore delle armi” verso gli avversari sconfitti: ora che la sinistra rivoluzionaria e i comunisti sono minoritari ‒ sembrano dirci gli esponenti di destra ‒ siamo disposti a metterci una pietra sopra. Ora che Fd’I guida il paese ‒ insistono ‒ si può “riscrivere” la storia per il “bene della Nazione”, mettendo da parte la dicotomia fascismo versus antifascismo.

E le stragi? E i morti? E Mario Lupo?

Se non se ne parla è meglio. Ma se proprio bisogna parlarne, sia chiaro che tutto deve essere parificato: le vittime dello stragismo nero con quelle dell’estremismo rosso, gli operai e i giovani aggrediti dagli squadristi con i missini picchiati dai servizi d’ordine della sinistra rivoluzionaria. Tutto viene confuso e parificato sotto la cappa di un inspiegabile eccesso di passione politica, una sorta di vitalismo giovanilistico che ‒ secondo ex neofascisti e nuovi neofascisti ‒ tracimò in un’incontrollata e reciproca violenza tra “estremismi”. Tutto si confonde e i nessi storici si perdono. Tutto diventa comunicazione politica e niente è più narrazione storica.

E dunque ‒ ci ricorda Ignazio La Russa, ieri dirigente delle file missine, oggi presidente del Senato della Repubblica ‒ “onore” a tutti i morti di quegli anni, di entrambe le opposte fazioni. E dunque “onore” anche a Lupo, ci ricorda più miseramente Bonazzi, ieri suo carnefice, oggi pensionato intervistato con grande enfasi dalla “Gazzetta di Parma”.

Leggi anche William Gambetta, La città che abbracciò Lupo e quella di oggi

[1] P. Guatelli, Bonazzi e la sua verità: «Ho ucciso Mariano Lupo, ma non doveva succedere», “Gazzetta di Parma”, 13 luglio 2025.

[2] Sentenza della Corte di Assise d’Appello di Ancona, presieduta dal dr. Glauco Menicucci, del 15 giugno 1976 (Archivio Centro studi movimenti).

[3] Per capire il contesto di quell’omicidio politico mi permetto di rimandare a W. Gambetta, “Almirante non parlerà!” Radici e caratteri dell’antifascismo militante parmense, in Margherita Becchetti et al., Parma dentro la rivolta. Tradizione e radicalità nelle lotte sociali e politiche di una città dell’Emilia rossa 1968-1969, Punto Rosso, Milano 2000, pp. 277-330.

[4] In primo luogo il libro di Piermichele Pollutri, Parma 25 agosto 1972. Omicidio di Mariano Lupo, Fedelo’s, Parma 2009, facilmente reperibile in numerose biblioteche della città.

[5] A. D’Orsi, Dal revisionismo al rovescismo. La Resistenza (e la Costituzione) sotto attacco, in A. Del Boca (a cura di), La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico, Neri Pozza, 2009, pp. 329-372.