di Franco Ferrari

Il centenario della fondazione del PCI, nel 2021, ha determinato la messa in commercio di testi di taglio giornalistico molto superficiali e spesso mossi più dalla necessità propagandistica di liquidarne le ragioni piuttosto che l’interesse storiografico a comprenderne la rilevanza nello sviluppo complessivo della società italiana. Per fortuna, oltre a questi, si è anche attivato uno sforzo per riprendere la ricerca al fine di illuminare questioni rimaste in ombra in una storiografia molto concentrata sulla strategia politica e il dibattito nei gruppi dirigenti, anche per per verificare come le vicende del partito si sono articolate e differenziate nelle diverse realtà locali.

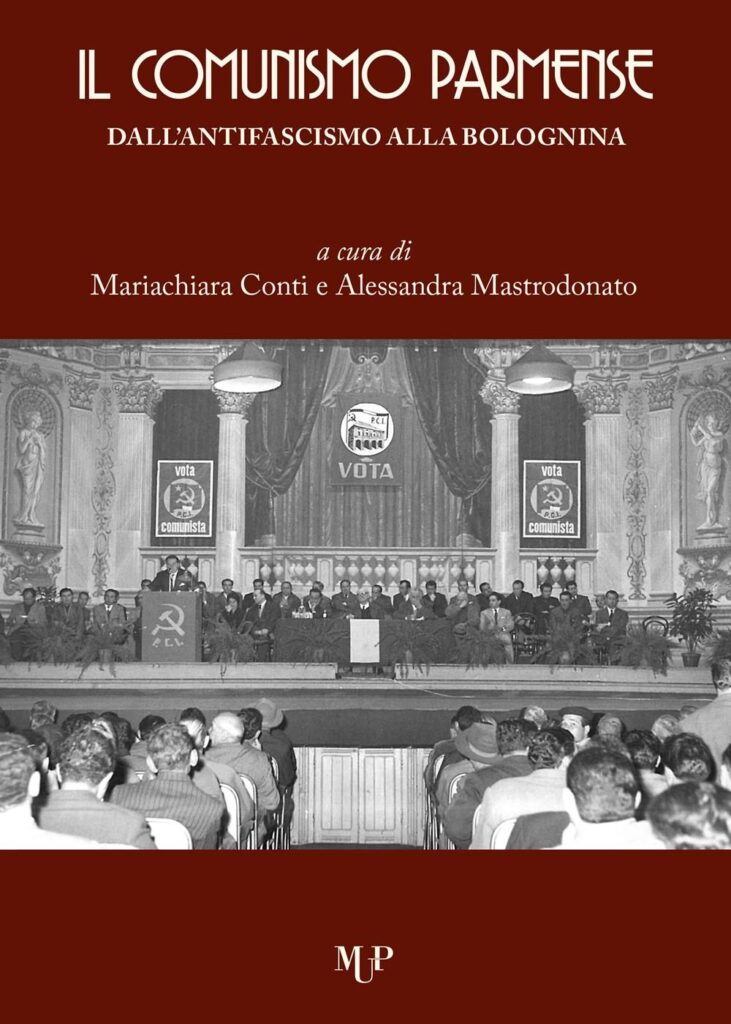

La Fondazione Arta DS Parma e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma hanno dato impulso ad un lavoro di ricerca che si è condensato nel volume pubblicato dalla MUP Editore, intitolato “Il comunismo parmense dall’antifascismo alla Bolognina” (pp. 229, € 17,00), curato da Mariachiara Conti e Alessandra Mastrodonato.

Alcune difficoltà che sono state incontrate durante questo lavoro collettivo, esplicitamente dichiarate nella presentazione, in particolare l’irrompere dell’epidemia di COVID con le sue restrizioni e il diradarsi del materiale di archivio nell’ultima fase della storia del partito, hanno ritardato il completamento del lavoro.

L’impostazione della ricerca è stata di focalizzare alcuni temi senza ancora tentare una ricostruzione organica e complessiva della storia del partito, individuando come arco temporale gli anni della Resistenza fino allo scioglimento del PCI avvenuto nel 1991. Il tema di fondo che viene evidenziato come il filo rosso attorno a cui orientare i diversi saggi è indicato nella “specificità e anomalia della situazione parmense rispetto al contesto dell’Emilia rossa e al relativo modello di sviluppo e di governo del territorio”.

Il primo saggio, di cui è autore Rocco Melegari, prende le mosse dagli anni della Resistenza nel parmense (1943-45) scegliendo come punto di osservazione “il ruolo svolto dai commissari politici e dai nuclei del Partito”. Questo è ritenuto un punto di vista privilegiato “per comprendere il tentativo di moralizzazione della guerra partigiana e di educazione politica delle brigate Garibaldi, ma anche il processo di radicamento della Federazione nella provincia, che avrebbe avuto conseguenze importanti per lo sviluppo del PCI parmense nel dopoguerra”.

La decisione di istituire la figura del commissario politico venne assunta dal CLN nella primavera del 1944 ma con un forte impulso in tal senso dei comunisti che si ispiravano alle brigate spagnole della guerra civile spagnola, ma prima ancora all’Armata Rossa sovietica ai tempi in cui era guidata da Trotsky. “La figura del commissario – scrive Melegari – fu spesso oggetto di diffidenza, sia da parte dei comandanti militari, sia da parte degli stessi partigiani”. Due problemi riscontrati furono l’incomprensione che spesso i commissari stessi avevano del proprio ruolo come anche la difficoltà a trovare uomini adatti a svolgere questo compito.

Il Partito Comunista a Parma aveva, alla fine del 1943, 3-400 iscritti che già salivano a un migliaio quasi un anno dopo. Ciò nonostante, la documentazione interna tende a sottolineare soprattutto i limiti di questo sviluppo. Alcuni problemi risultavano difficilmente eludibili, dato che la presenza comunista, se non era mai stata del tutto cancellata dalla repressione, doveva scontrarsi con generazioni, molti i giovani, che si erano potute confrontare solo con la visione del mondo imposta dal fascismo. Nella Liberazione, molti partigiani vedevano soprattutto “uno strumento per portare la classe lavoratrice al potere e un mezzo di affrancamento sociale”. Il rapporto col PCI si insediò soprattutto per la formazione di “forti legami identitari”. Oltre ai problemi riscontrati dai commissari, che avrebbero dovuto soprattutto sottolineare la natura unitaria della Resistenza, si determinò una carenza anche di quei nuclei di partito i quali, invece avrebbero dovuto orientare espressamente i partigiani sulla politica che andava definendo nazionalmente il PCI. Annota Melegari che questi “non avrebbero mai costituito una rete organica funzionante e in numerosi distaccamenti non sarebbero neppure mai entrati in funzione”. Già in questa prima fase della ricostruzione del Partito emergono elementi di forza e debolezza tra loro intrecciati.

La storia del PCI parmense dal 1945 al 1968 viene ricostruita da Mariachiara Conti nell’ottica “di analizzare le caratteristiche della classe dirigente della Federazione comunista di Parma in un periodo cruciale della sua storia”. Il partito doveva partecipare al difficile processo di ricostruzione economica e sociale di una realtà profondamente colpita dalla guerra e dal pesante bilancio lasciato dal regime fascista cercando contemporaneamente di concretizzare quell’appello alla costruzione del “partito nuovo” che era diventato l’asse strategico della direzione togliattiana.

Non mancarono dissensi politici o limiti genetici del partito parmense. “In particolare, il gruppo dirigente individuava nell’influenza dei sindacalisti rivoluzionari uno dei principali problemi di disciplina interna. La contrapposizione si articolò soprattutto attorno alla figura di Adriano Cavestro, partigiano comunista di lungo corso, già confinato politico, che si pose a capo di un gruppo di compagni critico nei confronti della direzione”. Questo gruppo pubblicò alcuni numeri di un giornale intitolato “Il rullo”, ma scomparve rapidamente dalla scena non riuscendo a trovare un seguito solido e significativo.

Emerge nel confronto interno al partito un tema ricorrente nella storia del PCI parmense, il confronto con le altre province dell’Emilia ed in particolare con la vicina Reggio Emilia, nella quale si riteneva che “il Partito avesse dimostrato la capacità di affermare un’egemonia politica più incisiva”.

Nell’ottobre del 1946 si tiene il congresso provinciale del partito e da esso emergono nuovi organi dirigenti “formati dalla vecchia guardia di estrazione operaia, da studentesse, artigiani e intellettuali e da una classe politica emersa certamente dalla Resistenza, ma senza un’esperienza pregressa nella clandestinità”.

Sarebbe stato certamente utile, al fine proposto di “analizzare le caratteristiche della classe dirigente”, una maggiore attenzione all’evoluzione della composizione quanto meno della segreteria provinciale e del background sociale e politico dei suoi membri.

La figura dominante degli anni ’50, dopo una serie di segreterie più brevi, alcune delle quali con figure “importate” da Reggio Emilia, fu quella di Aldo Gelati che inizia ad assumere il suo ruolo di leader di fatto in coincidenza con la morte di Stalin, per diventare ufficialmente segretario poco tempo dopo. “Operaio, confinato alle Tremiti durante il fascismo ed ex partigiano, Aldo Gelati maturò un rapido percorso di ascesa politica all’interno degli organismi dirigenti della Federazione”, sintetizza la sua biografia Mariachiara Conti. La sua segreteria attraversa gli eventi del ’56 (XX° Congresso, destalinizzazione, via italiana al socialismo) che furono cruciali e che portarono anche ad un processo di rinnovamento dei gruppi dirigenti, riducendo il peso dei quadri che avevano retto il partito durante il periodo illegale e nella lotta armata.

Il dibattito, così come emerge dalla ricostruzione e dai verbali degli organismi dirigenti, sembra fortemente orientato sui problemi organizzativi e sulla ricerca di una espansione del partito al di fuori della sua area di influenza consolidata (la classe operaia, il lavoro salariato). Se durante la Resistenza e nei primi anni successivi lo sguardo era rivolto soprattutto al mondo contadino, con le sue differenziazioni interne, diventa poi preminente nel decennio successivo la ricerca di una maggiore presa tra i “ceti medi” che soprattutto in Emilia-Romagna, per la composizione sociale che non vedeva le grandi aggregazioni operaie del triangolo industriale, erano stati designati come l’alleato indispensabile.

L’impressione che se ne ha è che i grandi eventi politici e sociali, restassero quasi di sfondo e non diventassero mai il cuore delle discussioni (ad esempio gli effetti dello scelbismo, il movimento per la pace, la stessa crisi del 1956 e così via). È possibile che la stessa natura dei documenti assunti a base della ricerca, principalmente i verbali degli organismi dirigenti, in cui probabilmente gli elementi di dissenso erano spesso sfumati fino quasi ad essere resi irriconoscibili, producano questo effetto di distorsione nella percezione del ruolo e dell’azione del partito.

Il momento in cui viene registrato un cambio di direzione è fissato all’XI Congresso provinciale del novembre 1962 “quando emerse una nuova classe dirigente composta di quadri che avevano maturato la loro esperienza militante nell’Italia repubblicana e che provenivano soprattutto da sezioni cittadine, come la Griffith e la Fratelli Vignali”, annota Mariachiara Conti.

Chiudendo il saggio con il 1968, l’autrice, dopo avere rapidamente tratteggiato gli eventi che avevano caratterizzato il decennio (Vietnam, mobilitazione studentesca, ripresa operaia) segnala che tutto ciò avviò “un dibattito interno destinato a caratterizzare i successivi anni, sottolineando l’urgenza di maggiore apertura, partecipazione e innovazione nelle pratiche politiche”.

Al ruolo di forza guida del PCI nelle amministrazioni comunali ed in particolare a quella di Parma è dedicata la parte più corposa del volume con due saggi, rispettivamente di Fabrizio Solieri e di Alessandra Mastrodonato, che spezzano il percorso cronologico alla cesura del 1968.

La ricostruzione si avvia da una citazione tratta dal dibattito del Comitato Federale del maggio 1945 nel quale si denuncia l’influenza dei partiti del passato ed in particolare dei “sindacalisti rivoluzionari” sul PCI e soprattutto sullo scarso “senso di disciplina”.

Nei primi anni l’amministrazione comunale di Parma, che vede insieme comunisti e socialisti, si trova ad affrontare i numerosi problemi sociali lasciati dalla guerra e dalla necessità di ricostruire le infrastrutture basilari con poche risorse, nonché arginare il disagio sociale legato all’elevato livello di disoccupazione.

Il decennio cardine del dopoguerra fino all’inizio degli anni ’60 è quello contrassegnato dalla sindacatura di Giacomo Ferrari, il quale assume questo onere senza troppo entusiasmo. Deve scontrarsi con le numerose ingerenze del potere prefettizio, strumento dello Stato centrale (e nel caso specifico della DC) per limitare l’autonomia delle amministrazioni locali. L’altro punto sensibile viene dall’insoddisfazione con la quale spesso, dall’interno del partito, si valutano le azioni dell’Amministrazione. Ricorrenti sono le accuse di lasciare troppo spazio all’alleato socialista, tanto più quando questo tende a riaffermare in modo sempre più esplicito una propria autonoma prospettiva.

Se Ferrari chiude la propria stagione con un apprezzamento che viene anche dall’opposizione, a subentrargli è Vincenzo Baldassi, un altro sindaco che segnerà significativamente la sua stagione di governo anche per il modo in cui interagisce con il movimento studentesco e con le diverse agitazioni sindacali che animano la seconda metà degli anni ’60.

Tra la fine del ’64 e l’inizio del ’65 le trattative tra PCI e PSI indicano le priorità dell’amministrazione di sinistra: il sostegno alle aziende municipalizzate, “amministrate nel quadro di una programmazione economica democratica”, un provvedimento di riforma urbanistica, il potenziamento dei consigli di quartiere e “una politica di pace e di pacifica coesistenza”.

I mutamenti e i conflitti sociali in corso nella seconda metà degli anni ’60 impongono una ridefinizione del ruolo degli enti locali. “Da semplici erogatori di servizi, tendevano adesso a trasformarsi in centri dell’innovazione sociale e, in conseguenza di ciò, erano chiamati ad agire come ‘momenti periferici di potere popolare’, cui veniva richiesto di prendere posizione di fronte ai cambiamenti sociali e culturali in atto, elaborando uno specifico modello di intervento pubblico”, scrive Alessandra Mastrodonato.

Gli amministratori comunisti ambivano a “mettere a segno una pianificazione organica e sistematica dello sviluppo possibile, superando o quantomeno ponendo un correttivo agli squilibri indotti da un miracolo economico (…) che aveva certo favorito l’espansione delle città e la trasformazione a marce forzate della società urbana, ma nel contempo aveva fatto emergere nuove questioni di non semplice soluzione”.

Secondo una riflessione molto successiva di Renato Lori, allora dirigente comunista, ripresa da Mastrodonato, il PCI assisteva “incredulo ed incerto, paralizzato e sostanzialmente impotente” all’emergere di nuovi modelli di consumo, alle crescenti aspettative di benessere, alla richiesta generalizzata di protagonismo e di democratizzazione che provenivano da strati sempre più ampi della popolazione. Un giudizio che a me pare eccessivamente drastico e che anticipa sentimenti che in realtà tenderanno ad affermarsi negli anni ’80.

Gli anni ’70 si aprono con un rapporto sempre più conflittuale col Partito Socialista il quale, applicando in qualche modo anche a Parma la “politica dei due forni”, rivendica la postazione del sindaco utilizzando la possibilità di realizzare un mutamento di alleanze. Queste trattative lunghe e complicate susciteranno spesso il malessere dei militanti che si sentivano esclusi dal processo decisionale.

Gli anni ’70 sono caratterizzati, tra l’altro, dall’azione di Mario Tommasini, nel realizzare un processo di “de-istituzionalizzazione” dei marginali con la chiusura del manicomio e del brefotrofio. A metà di quel decennio però il Partito viene colpito dalla nota vicenda dello scandalo edilizio, a partire dalla “lenzuolata” di protesta recentemente rivisitata in un convegno ed una mostra promossi dal Centro Studi Movimenti.

Secondo Mastrodonato, “franco e non privo di lucidi elementi di autocritica si dimostrò il dibattito interno alle sezioni cittadine che, nel sottolineare l’urgenza di un rimpasto in seno all’organismo municipale e nel discutere le proposte sul tappeto in vista della nuova composizione della Giunta, non mancarono di puntare il dito contro ‘le responsabilità politiche del Partito nel determinare questa situazione’ e più precisamente nei confronti del gruppo dirigente della Federazione ‘per non avere dimostrato la capacità di impedire il malgoverno’”.

La partecipazione del PCI avrà termine nel 1985 quando, pur restando i comunisti il primo partito con oltre il 37% dei voti, si formò una coalizione di “pentapartito”. I problemi dell’ultima fase vengono anticipati da un giudizio di Mastrodonato secondo la quale “tra gli anni Settanta e il decennio successivo, la funzione propulsiva dell’esperienza amministrativa comunista si andò progressivamente esaurendo, di pari passo con la presa d’atto dell’impossibilità di definire gli indirizzi di fondo dello sviluppo economico-sociale e del governo del territorio”. Aggiunge l’autrice che “gli spazi della politica nel fissare degli obbiettivi della crescita urbana si andavano rarefacendo a favore della libera espressione delle forze produttive”, ovvero si andrà sempre più affermando quella visione neoliberista del rapporto tra economia e politica di cui, facendone un bilancio a qualche decennio di distanza, stiamo percependo tutti i guasti.

Domenico Vitale dedica il suo saggio ad un primo tentativo di ricostruzione della storia della Federazione Govanile Comunista Parmense (FGCP e più spesso nella fase finale FGCI) riorganizzata nella primavera del 1949, quando la speranza di mantenere in vita il Fronte della Gioventù come organizzazione unitaria si era ormai dissolta.

Il tema centrale è il problema dell’autonomia dell’organizzazione dal partito, regolare fonte di conflitto. Sintetizzando la questione, Vitale scrive: “per i militanti e i dirigenti giovanili, la FGCI era vista per lo più come uno strumento di emancipazione e di autodeterminazione, con il quale immaginare una politica indipendente, sebbene fedele alle direttive del Partito; per i funzionari ‘adulti’ essa era una delle tante organizzazioni collaterali finalizzate alla costruzione del consenso, le cui specificità dovevano grosso modo limitarsi a irreggimentare – o, se si vuole, guidare – i giovani e a coltivare una nuova classe dirigente. Delle due visioni prevalse la seconda, indebolendo inevitabilmente il potenziale attrattivo della FGCP”.

Il tentativo di costruire una organizzazione di massa si tradusse nel concentrarsi su tematiche di carattere ideale come la mobilitazione per la pace, tali da poter consentire la convergenza di ampi settori giovanili non ancora del tutto caratterizzati in senso politico e ideologico, oppure nel cercare di competere con il mondo cattolico con l’organizzazione di eventi sportivi o momenti di gioco.

In questo contesto nel 1964, il ruolo di segretario viene assunto da Lionello Leoni, di cui si segnala la “figura volitiva e di grande carisma”. Se la FGCI risalì a 2.000 iscritti, l’azione della segreteria provinciale “indispettì i vertici del partito che lo accusarono di essere troppo ‘ambizioso’”.

Al ’68 si rispose nazionalmente con una ipotesi che portava in pratica allo scioglimento dell’organizzazione nei movimenti in corso. Una proposta che venne però messa rapidamente in discussione e consentì una certa ripresa organizzativa. A Parma, rileva Vitale, “i primi segnali di ripresa furono visibili a partire dal 1972, con un aumento degli iscritti”. Un terreno di impegno importante fu quello relativo all’applicazione dei “decreti delegati” che avrebbero dovuto favorire un processo di partecipazione e modernizzazione della scuola. Una politica avversata dal Movimento Studentesco, come riporta correttamente l’autore, ma va ricordato che con tale sigla non si indicava l’insieme del movimento, ma una specifica organizzazione politica sorta a Milano per iniziativa di Mario Capanna e che a Parma disponeva di un seguito importante. Questa era la ragione che costringeva la FGCI, nei volantini e nei suoi interventi a parlare di “movimento degli studenti” per distinguerlo dall’MS, spesso ribattezzato Movimento Studentesco “dell’AUP”, dalla sede in vicolo Grossardi.

Le battute finali del saggio mi sembrano eccessivamente liquidatorie di un’organizzazione che manteneva una presenza significativa pur in un contesto di rapido declino della mobilitazione politica giovanile (ma forse in questo giudizio sono condizionato dal fatto di averne fatto parte). Ci fu certamente un ruolo importante nel movimento per la pace che sorse nei primi anni ’80 per opporsi all’installazione degli euromissili a Comiso. Dato che molti di coloro che parteciparono alle attività della FGCI negli ultimi due decenni sono, per fortuna, ancora viventi, pur con la necessaria prudenza storiografica verso l’uso delle testimonianze, si sarebbero forse potuti ricostruire almeno gli elementi fondamentali di quella fase.

L’ultimo saggio, scritto da Marco Minardi, riguarda il rapporto tra il PCI e la fabbrica. I lavoratori dell’industria iscritti al PCI erano più di10.000 nel 1949 per scendere sotto quella soglia durante gli anni ’50, arrivando al punto più basso (7.513 nel 1974) per poi nuovamente risalire sull’onda dei successi elettorali della metà del decennio.

C’è uno scarto, che emerge dal saggio di Minardi, tra il numero di operai iscritti al partito e le organizzazioni di fabbrica. Anche in questo caso non può mancare il riferimento agli effetti della influenza a Parma del “sindacalismo rivoluzionario”. Per l’allora segretario provinciale Luigi Porcari, il partito a Parma aveva una “mentalità anarcoide”. L’autore ricorda che la rottura tra sindacalisti rivoluzionari e riformisti “aveva tracciato un solco profondo in seno al movimento dei lavoratori e al movimento socialista nel Parmense negli anni 1908-1922 e che sembrava riaffiorare in quella fase delicata della rifondazione del Partito”.

Viene ricordato, giustamente, che molte delle difficoltà degli anni ’50 furono riconducibili alla “durissima repressione da parte delle forze dell’ordine a cavallo degli anni Cinquanta” e questo si tradusse anche nei licenziamenti e nell’emarginazione in fabbrica. Il 22 marzo 1949, la Bormioli Rocco licenziò 120 lavoratori, tra i quali erano presenti in numero spropositato rappresentanti della CGIL e militanti comunisti. La dura vertenza che ne seguì si concluse con una sconfitta.

Ci fu in quegli anni l’arresto di Dante Gorreri e quello di Enzo Baldassi, l’uccisione in una manifestazione di piazza, il 22 marzo 1950, dell’operaio disoccupato Attila Alberti, a cui seguirà qualche giorno dopo la morte in detenzione di Luciano Filippelli. Nomi che sarebbe bene non dimenticare.

Nel Congresso del 1960 venivano denunciate le pessime condizioni di lavoro nelle fabbriche dove regnavano il dispotismo, il terrore, la discriminazione del padrone oltre che il perdurare dell’anticomunismo. Viene specificato nell’introduzione del volume che si è volutamente evitato di dedicare uno specifico capitolo alla presenza femminile nel partito, per inserire questo tema all’interno dei vari saggi. Minardi vi dedica ampio spazio. Ci furono molte vertenze nella quali erano protagoniste le lavoratrici come quella del Bottonificio Cannara di Busseto del 1953. Ad essa parteciparono 300 operaie per difendere il salario e salvare il posto di lavoro. “Per due lunghi mesi – scrive Minardi – rinunciarono al proprio stipendio, mostrando coraggio e consapevolezza”. Come sottolineò allora Ada Mazzolini, ex partigiana, sindacalista e prima donna ad entrare nella segreteria della Camera del Lavoro “bisognava difendere la vittoria del 7 giugno (ndr: ovvero la sconfitta elettorale subita dalla DC con la legge truffa), che quindi il sopruso della padrona non doveva passare”. Una considerazione che fa comprendere come vi fosse uno stretto legame tra esito elettorale e mutamento dei rapporti di forza sui posti di lavoro.

La ripresa di combattività operaia, all’inizio degli anni ’60, costrinse il partito a cercare di recuperare il tempo perduto, anche alla luce della crescente richiesta di autonomia da parte della CGIL, non più inquadrabile nello schema della “cinghia di trasmissione”.

Minardi segnala che con la fine degli settanta “l’ingresso nel PCI di nuovi dirigenti provenienti dal movimento degli studenti e dai ceti intellettuali avrebbe progressivamente relegato ai margini molti quadri operai, processo accelerato dall’introduzione del principio di incompatibilità stabilito dalla CGIL in relazione al doppio incarico nel Partito e nel sindacato”. Si determina così uno scollamento tra la composizione sociale della platea degli iscritti e quella dei membri dell’organismo dirigente della Federazione.

Nella chiusura del suo saggio, Minardi segnala una delle difficoltà a portare la ricostruzione fino allo scioglimento del Partito a causa della insufficienza delle fonti: “le carte della Federazione, base essenziale di questo lavoro, diventano spurie, parziali, incomplete, risultato certamente della scarsa sensibilità e attenzione di chi era chiamato a documentare l’attività del Partito attraverso verbali e testi scritti”.

Nel complesso il volume fornisce elementi importanti per una ricostruzione della storia del PCI parmense tra la fine della Resistenza e la decisione di sciogliere il partito. Va detto che tutta la parte finale che conduce alla Bolognina, con l’emergere di vere e proprie correnti organizzate che a Parma presentano anche degli elementi peculiari, come la forte presenza dell’area facente riferimento a Cossutta e poi della tendenza cosiddetta migliorista non viene affrontata. Così come la vicenda del 1987, quando un consistente gruppo di iscritti, riuniti attorno alla figura di Mario Tommasini, decisero di convocare una pubblica assemblea con motivazioni polemiche rispetto alla direzione provinciale (poi riassorbita in un lungo e infuocato “attivo” degli iscritti). Se l’archivio non è più sufficiente sarebbe stato possibile ricostruire alcuni passaggi utilizzando altre fonti.

Si può terminare la lettura del volume dell’ISREC auspicando, come per altro fanno gli stessi autori e autrici, che esso costituisca un punto di partenza per altre ricerche puntuali e, prima o poi, per la stesura di una vera e propria storia del PCI dalla sua formazione nel 1921 fino al 1991. Anche per risolvere quell’interrogativo che rincorre continuamente le pagine del libro. Fu davvero così importante l’influenza del sindacalismo rivoluzionario nella storia del comunismo parmense? E se ci fu, essa fu davvero negativa? Infine mi sia consentito di dire che se la storia del PCI termina con la trasformazione in PDS (e per una consistente minoranza in Rifondazione Comunista) la storia del “comunismo parmense” in qualche modo è continuata anche dopo. E, personale considerazione, si può sperare che continui. Visto come vanno il mondo e l’Italia, forse ce n’è ancora bisogno.