di Marco Severo

Nella città dei tre santini – Maria Luigia, Verdi, anolino – circola da alcuni giorni un libro il cui merito è di aver riacciuffato per i capelli un quarto (e pur antitetico) candidato alla mistica incoronazione. La mia divisa. Scritti e discorsi politici di Guido Picelli, curato da William Gambetta, edito dalla Bfs in collaborazione con il Centro studi movimenti e il Comitato Agosto 1922, è infatti un’opera integra e dall’austerità casomai monacale. Guido Picelli l’eroe, il feticcio di Mussolini, il capopopolo, il valente guerrigliero, “l’anticipatore dell’Unione europea”, il Che Guevara di Parma eccetera eccetera, ne La mia divisa viene tirato giù dall’altarino del culto pop a uso e abuso politico, per essere ricollocato nel quadro di più autentiche coordinate culturali, sociali, umane.

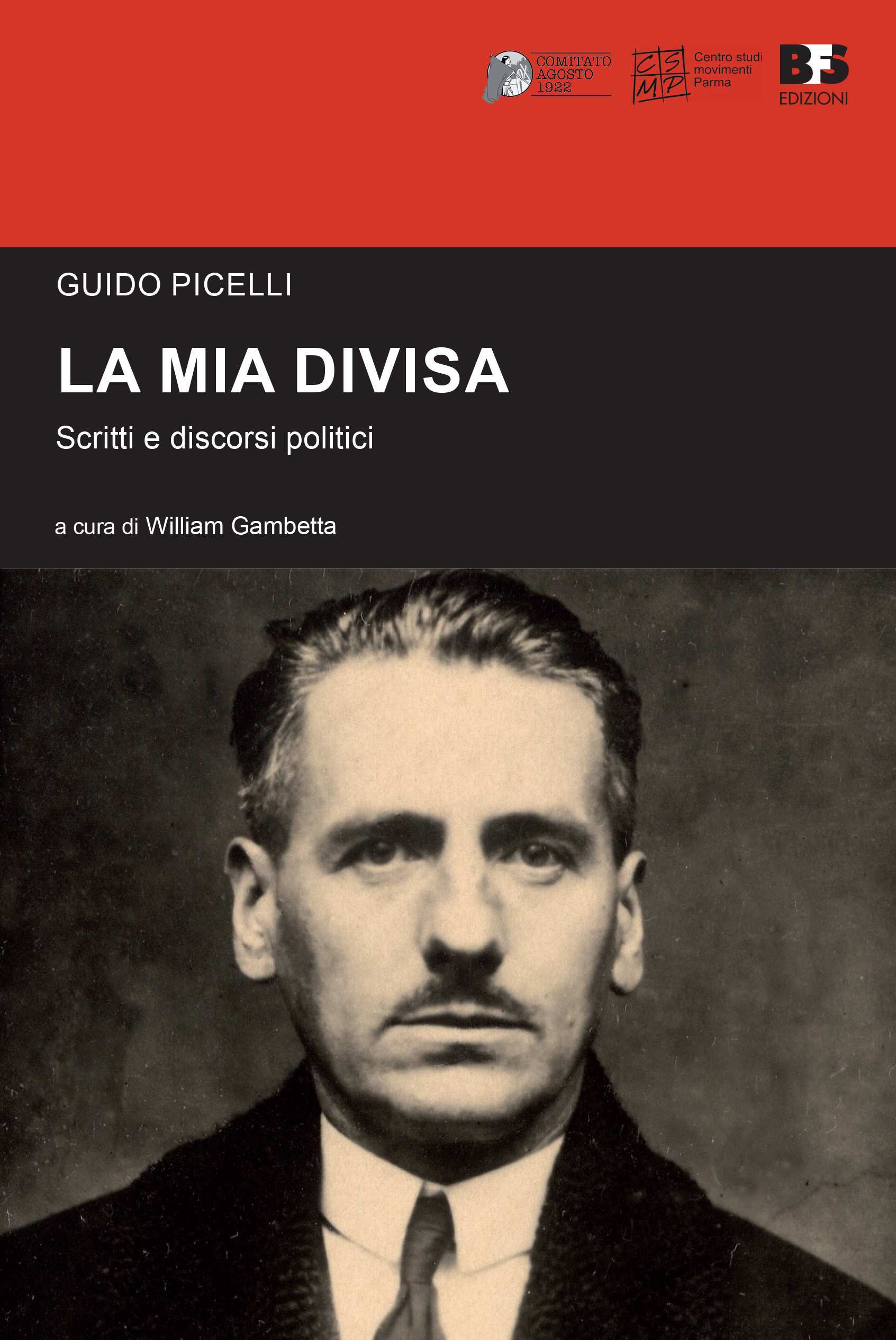

È del resto l’operazione che ci si aspetta da un bravo storico attento all’ortodossia della ricerca quale è Gambetta, che sceglie di mettersi in secondo piano per lasciare spazio unicamente alle fonti, in questo caso alle parole di Picelli Guido, operaio orologiaio, nato a Parma il 9 ottobre 1889. Nel volume, significativo fin dallo sguardo dritto e forse malinconico del protagonista ritratto in copertina, i discorsi pubblici, gli articoli di giornale, gli interventi parlamentari, gli appelli e le lettere di Picelli vengono disposti in fila secondo una traiettoria biografica e politica che va dal 1919 al 1936. Semplicemente. Ma non banalmente, giacché finora nessuno aveva pensato di pubblicare l’intera produzione scritta del promotore delle Barricate del 1922.

Tuttavia, siccome il bravo storico sa che le fonti bisogna pur farle parlare, e farle comprendere ad un pubblico che legge cent’anni dopo, il libro La mia divisa dopo una bella prefazione di Andrea Bui a nome del Comitato Agosto 1922 propone una guida alla lettura analitica e problematica, scritta da Gambetta con la perizia di chi si occupa da anni di Novecento, di fascismo e antifascismo. Alla quale guida si combina, inoltre, una rete di note a piè di pagina utilissima persino per il lettore esperto.

L’esito è una specie di autobiografia postuma, politica e umana, per frammenti. La purezza della parola non mediata ha l’effetto di una potente zoommata sull’oggetto di osservazione, tant’è che ciascun lettore con La mia divisa può sperimentare un po’ il mestiere dello storico, attivarsi personalmente nel restauro iconografico del mito Picelli, constatando dalle preziose reliquie ricomposte nel volume che la realtà, vista da vicino, presenta molte più sfumature rispetto all’agiografia sin qui nota, e che per questo essa è infinitamente più interessante.

L’esito è una specie di autobiografia postuma, politica e umana, per frammenti. La purezza della parola non mediata ha l’effetto di una potente zoommata sull’oggetto di osservazione, tant’è che ciascun lettore con La mia divisa può sperimentare un po’ il mestiere dello storico, attivarsi personalmente nel restauro iconografico del mito Picelli, constatando dalle preziose reliquie ricomposte nel volume che la realtà, vista da vicino, presenta molte più sfumature rispetto all’agiografia sin qui nota, e che per questo essa è infinitamente più interessante.

Certo, nel volume si trovano solide conferme per gli appassionati curvaioli oltretorrentini (anni fa nel corso di un viaggio in Spagna, sulle tracce del Picelli brigatista internazionale, una partecipante diede in escandescenze poiché nei primi tre minuti di esposizione sul tema “guerra di Spagna e volontari antifascisti parmensi” l’oratore non aveva pronunciato il nome fatidico. Per dire). Così ne La mia divisa Picelli, specialmente il Picelli del primo dopoguerra, appare certamente come un leader politico con il fuoco dentro, come una promessa della Storia, l’archetipo sperimentato e sovversivo del Davide che si scopre più forte di Golia.

E nel 1919, mentre lo Stato liberale riempie il Paese di monumenti rassicuranti e paternalistici al milite ignoto, nel corso di un intervento pubblico, il ribelle, che legge la congiuntura politica in termini di lotta di classe, afferma a proposito dei proletari mandati al macello della Grande guerra:

“È un intero popolo schiavo da secoli che infrange le catene, atterra il giogo per assurgere a nuova vita, a nuovo sole, a nuovi ideali, gridando e rinfacciando ai rappresentanti d’una umanità falsa ed egoista il delitto compiuto. Sono i morti seminati in tutta l’Europa, ed ai quali è costantemente rivolto il nostro pensiero, che si sollevano per impugnare l’asta del nostro rosso vessillo perché esso sventoli al sole, si faccia di fuoco, ci guidi e sia minaccia per chi ha voluto la loro morte. […]”.

Seguono nelle pagine successive i documenti sulla stagione d’oro, quella che rivela il talento, che smaterializza l’uomo in un simbolo e dalla quale probabilmente Picelli stesso verrà ideologicamente e spiritualmente sovrastato, la stagione cioè dell’antifascismo nascente e visionario, titanico, della chiamata all’unità d’azione e d’azione militare, ecco: militare soprattutto, categoria che rivela la vocazione e il dramma dell’uomo. È la stagione più nota, quella degli Arditi del popolo, delle Barricate, dell’ingresso nel Partito comunista d’Italia.

Quindi ecco, proseguendo la lettura del volume, l’eroismo antifascista a Roma, in Parlamento, nel 1925, in una Camera dei deputati quasi distopicamente evacuata dagli aventiniani e lasciata alla mercé del branco. Picelli che si alza, che prende la parola, che tra le urla e gli insulti dice due o tre cose in faccia ai fascisti:

“Se il popolo, stanco di soffrire, dovesse insorgere per liberarsi dalla umiliante, vergognosa schiavitù (Rumori – Interruzioni) in cui è ridotto da tre anni, il governo avrebbe paura di portare l’esercito in piazza, perché l’elemento truppa è costituito in maggioranza da operai e da contadini, che si rifiuterebbero di sparare sui loro fratelli. Col passaggio invece di un maggior numero di fucili, dalle mani dei soldati dell’esercito regolare alle mani dei militi in camicia nera, il governo fascista si sentirebbe maggiormente sicuro. (Rumori – Interruzioni).”

Ma, appunto, c’è sempre di mezzo la faccenda dell’esercito, dei soldati, del contrasto militare. Che diventa l’ossessione di Guido Picelli. Quasi una vocazione frustrata, forse un’incapacità di liberarsi dell’enormità dell’eredità parmigiana del 1922. Un motivo – è un’ipotesi – che avvilisce l’uomo d’azione nel periodo sovietico, a Mosca, dove invece il comunismo ha abbondantemente superato la fase rivoluzionaria popolare e armi alla mano. Il comunismo sovietico è piuttosto un indecifrabile edificio di codici, maschere, sovrastrutture aliene ad un capopopolo ottocentesco con le tasche gonfie di carte militari e bombe a mano.

Eppure. Eppure il lato B della biografia picelliana ricostruita per frammenti scritti, quello cioè salvifico, che lo sparmigianizza spegnendo le fanfare simmetriche e contrarie a quelle della città borghese, (bene, forse, che Picelli non abbia una statua!), il lato che lo sottrae all’aura della triade serafica Maria Luigia-Verdi-anolino, è quello più interessante perché racconta gli impacci, l’incompiutezza di un fuoriclasse a cui le cose cominciano a girare male, le illusioni, il magone per i bei tempi fatti di capelli al vento, osterie e fughe avventurose. La biografia di un politico complesso si fa qui sì romanzo, ma romanzo di formazione che avvicina il suo protagonista al lettore comune con le sue idiosincrasie, le lagnanze e i rimpianti.

Forse davvero l’uomo d’azione non andava d’accordo con i bigi parassiti della nomenclatura sovietica. Ma, ciononostante, Picelli si fa uomo di squadra, regredisce da bomber a mediano, accetta di rientrare nei ranghi e, magari violentando la sua indole barricadera ostile agli autoritarismi, scrive nel 1936 a Paolina sua moglie parlando così dell’Unione sovietica e del Partito comunista:

Forse davvero l’uomo d’azione non andava d’accordo con i bigi parassiti della nomenclatura sovietica. Ma, ciononostante, Picelli si fa uomo di squadra, regredisce da bomber a mediano, accetta di rientrare nei ranghi e, magari violentando la sua indole barricadera ostile agli autoritarismi, scrive nel 1936 a Paolina sua moglie parlando così dell’Unione sovietica e del Partito comunista:

“Sì, compagna, bisogna voler bene al nostro partito e al paese dove abbiamo trascorsi quattro anni di vita, perché è il più grande paese del proletariato, il paese delle più grandi vittorie rivoluzionarie, che sono le vittorie del mondo intiero. Bisogna difenderlo. Sempre!”.

Il testo è probabilmente quello che più di tutti ricolloca in asse la parabola pubblica di Guido Picelli, in teoria scoraggiando quanti hanno intravisto e intravedono nell’ex operaio orologiaio sostanzialmente un libertario contestatore di “ogni arbitraria imposizione”, e che, rimarcando la collocazione eterodossa di Picelli all’interno del movimento comunista novecentesco, intendono in realtà censurare “quest’ultimo quale espressione di un potere autoritario e illiberale” (Gambetta). Il che poi porta dritto alla questione della memoria di Picelli, diciamo, prêt à porter, versatile come un centrotavola buono per ogni stagione, “deformata dalle mutevoli necessità dell’uso politico – come scrive il curatore dell’antologia -, diventando una sorta di ologramma a più facce, utile sia per enfatizzare le democrazie liberali che per esaltare il socialismo reale; anticipatore del movimento partigiano ciellenista e figura libertaria e insofferente a ogni organizzazione; antifascista unitario e misurato ed esponente della fazione più radicale della lotta al fascismo”.

Il mito, l’eroe, il Che Guevara di Parma, infine – pochi mesi prima di partire per la Spagna finalmente in guerra contro il fascismo, e lì morire in battaglia -, come si può constatare nelle ultime pagine del volume, si piega fino al punto da inviare una specie di curriculum vitae ai vertici del Partito, nell’intento di difendersi dalle accuse di frazionismo (“Sono nato a Parma […]”, e “da quando milito nel Partito comunista italiano non ho mai partecipato a gruppi di opposizione né svolto attività frazionista […]”). Lo spauracchio di Mussolini ridotto come un odierno precario costretto a fare l’elenchino dei titoli e dei meriti di un passato vincente che non aveva mantenuto le promesse.

Ciascuno di noi, in fondo, ha qualcosa da recriminare ad un presente diverso da quello che aveva immaginato. Ciascuno di noi riconosce qualcos’altro dietro allo sguardo dritto di Guido Picelli sulla copertina de La mia divisa.