William Gambetta*

Appartengo a quella generazione che si è avvicinata alla politica a metà degli anni Ottanta, prima della crisi del “comunismo novecentesco” e dopo la grande ondata dei movimenti giovanili degli anni Settanta. Ho iniziato la mia “militanza” nell’arcipelago dei collettivi della sinistra antagonista, dove ho imparato i rudimenti dell’analisi, i linguaggi, i riti e le forme di lotta di quell’universo. Ad esso mi sento ancora legato. E sebbene non lo idealizzi, lo ricordo senz’altro più stimolante dell’ipocrita teatrino politico neoliberale. Che già allora, peraltro, si andava delineando.

Appartengo a quella generazione di militanti che ha fatto proprie, nonostante l’artiglieria massmediatica dell’anticomunismo dilagante, le basi del pensiero marxista (nelle sue diverse declinazioni) o quello libertario e anarchico. Una generazione di militanti che si sentiva in continuità con le lotte del decennio precedente, quelle del “lungo Sessantotto”. E che continuava a urlare la propria rabbia contro “i padroni”, “il capitalismo” e “l’imperialismo”. Fra le culture e le esperienze delle quali ci sentivamo eredi c’era senz’altro anche il femminismo, con le sue parole di liberazione dal patriarcato e dal maschilismo. Da quelle parole ho cercato di farmi guidare non solo nelle scelte politiche ma anche nella vita personale.

Qualche anno fa, poi, quasi all’improvviso, ho iniziato a sentire parole nuove, scandite da donne di un’altra generazione. Donne che, ancora, scuotono il presente. E con esso anche uomini come me.

L’acronimo “lgbtqia+”, la critica al “binarismo”, il “maschilismo tossico”, il “linguaggio inclusivo”, la “cultura dello stupro”, il “femminismo intersezionale”, la schwa… la schwa… Non nascondo che tutto mi infastidiva non poco. Ne capivo il senso. Ne condividevo il senso. Eppure mi sembrava frutto di una moda inconsistente. Formule passeggere per dire cose che “sapevo” già. Ora invece capisco che quel lessico è il risultato di un’elaborazione più avanzata rispetto alla mia. E che mi disturbava (e in parte disturba ancora) perché metteva (e mette) in discussione il mio modo di essere maschio. Mette in discussione ciò che sono: io, militante della sinistra rivoluzionaria, dall’età ormai ben più che matura, schierato a favore della liberazione delle donne, senza pregiudizi, contrario ad atteggiamenti omofobi e sessisti, preoccupato dei rapporti di generi… io, che penso sia fondamentale sostenere le donne e il mondo queer nella lotta contro il maschilismo… Sostenere. Semplicemente.

Quella convinzione è entrata in crisi.

Le ragioni penso siano state molte. In primo luogo la vicinanza, nella quotidianità spiccia come nelle riflessioni culturali, di una preparata e combattiva compagna femminista. E insieme a lei la frequentazione di ambienti del movimento, animati, nella mia città, dalla Casa delle donne. In secondo luogo l’esperienza esistenziale di padre e la volontà di crescere mio figlio in modo diverso da come ero stato cresciuto io. Senza pregiudizi, senza conformismi. In terzo luogo la distanza critica da ormai insopportabili dinamiche politiche, anche dell’antagonismo di sinistra. Dinamiche fondate su continui contrasti per il controllo di questa o quella assemblea, di questo o quel corteo, con uno strabordante protagonismo maschile, spesso aggressivo, sempre competitivo. Una distanza che si è trasformata presto ‒ ne prendo consapevolezza mentre scrivo ‒ in studio su forme organizzative e pratiche di lotta più orizzontali e democratiche. Infine, dunque, anche la personale attività di ricerca e analisi storica ‒ sull’immaginario iconografico dei partiti e sulla monumentalistica degli “eroi” nazionali ‒ mi hanno portato a leggere, o rileggere, testi di critica femminista alla maschilità dominante.

Tutto questo deve aver messo in crisi le mie certezze. Non saprei dire quando ma, a un certo punto, è stato chiaro che essere “un uomo rispettoso di donne e mondo queer” non poteva bastare. Perché anch’io, con i miei privilegi, con i miei comportamenti, con le mie espressioni, con le mie “battute”, ero (sono) parte di meccanismi di potere maschile che di fatto contribuiscono a impedire quella liberazione che illusoriamente volevo sostenere.

Se infatti la società patriarcale ‒ nelle sue formule più obsolete ‒ è in crisi da tempo, restano attive le sue profonde radici. Resta più vivo che mai il suo modello di uomo, quello che “non deve chiedere mai” (anche se vorrebbe, se ne avesse bisogno o se lo renderebbe più sereno), pronto a risolvere ogni situazione (anche quando non è capace, non è possibile o non è richiesto il suo aiuto), pronto a dare spiegazioni (anche quando è incompetente, dubbioso o non è necessario), pronto a imporsi sugli altri (tanto più se sono donne o uomini “meno maschi” di lui). La società patriarcale può essere in crisi ma la maschilità patriarcale regna ancora sovrana. Le idee dominanti sono le idee del suo dominio, avrebbe scritto Karl Marx. Sono l’espressione dei suoi vantaggi sociali. Sono il frutto delle società passate dominate dagli uomini.

Il modello di uomo patriarcale è ancora totalizzante. Ci conforma alle sue norme. Senza esserne consapevoli. Perché era ed è ideologicamente egemone, tanto da far sembrare la maschilità patriarcale un dato di natura, un elemento “incontestabile”, determinato dalla divisione biologica dei “due generi”, quello “forte” e quello “debole”, quello “sicuro” e quello “incerto”, quello destinato a “proteggere e guidare” e quello “da proteggere e controllare”.

Al contrario l’uomo patriarcale è un prodotto della storia, frutto della divisione sociale del lavoro e di gerarchie e poteri sedimentati nel passare del tempo. E in quanto prodotto della storia cambia, si adatta, assume volti nuovi, entra in crisi, reagisce ai tentativi di critica. Ma può anche essere superato e scomparire.

Il punto comunque è questo: al momento la maschilità patriarcale continua a formare noi uomini (anche molti dei più solidali con il femminismo). Si invera in noi attraverso convenzioni, linguaggi e immaginari. Impariamo così a diventare uomini adulti, continuamente condizionati da un’incessante e totalizzante schiera di “uomini veri”. Ci sono esempi ovunque, in racconti di famiglia, libri di scuola, favole e romanzi, film e pubblicità, monumenti e nomi di strade, cronache giornalistiche, personalità dello sport, della politica e dell’economia… uomini iconici del passato o del presente… reali o di fantasia… Ovunque ci sono maschi che in qualche modo sono d’esempio. Non ha importanza se per la loro intraprendenza, forza fisica, intelligenza o carisma. Ciò che importa è che sono uomini che spiccano rispetto agli altri, perché riescono in qualche modo a “dominare” gli altri, coloro che uomini non sono o lo sono meno di loro.

E ciò ci sembra talmente ovvio, talmente “naturale”, che tendiamo a imitarli. Senza pensare se possano esistere altri modelli. Senza pensare se quella maschilità così leaderistica ci rende inquieti, nevrotici, arroganti, aggressivi, violenti. Imprigioniamo noi stessi in un maschio predefinito, il “maschio alfa”, che, se adeguatamente incarnato, può dare benefici e potere sociale. Eppure, al tempo stesso, quel modello consolida diseguaglianze e discriminazioni verso altre e altri. E limiti e nevrosi in noi stessi. In altre parole il dover essere sempre e comunque “presenti”, “attivi”, “forti” e “prestanti” ci condanna a fare continuamente i conti con le nostre personali debolezze.

Non solo. Quando incarniamo quella maschilità patriarcale ‒ non ha importanza se più o meno formalmente rispettosa di altre e altri ‒ tendiamo a estenderla oltre a noi. Diventiamo dei guardiani di quell’unico modo di essere uomini. Tendiamo a imporlo agli altri, normalizzando uomini che, in parte o in tutto, da quel modello si discostano. Siamo noi stessi i controllori e sorveglianti di un uomo idealtipico cui ci siamo adattati senza scelta. Le battute verso gli uomini non normatizzati al modello del “vero maschio” ne sono l’esempio più diffuso e grottesco.

Al fine di essere chiaro, lo riscrivo: tutto questo riguarda anche molti di quegli uomini che hanno sostenuto, e sostengono, le rivendicazioni femministe e queer. Riguarda dunque anche me. Peraltro, in me, in noi, si può notare la contraddizione tra l’essere favorevoli alla liberazione dalle norme patriarcali e l’essere parte di quel meccanismo che quella liberazione impedisce. Da un lato siamo rispettosi di tutte e tutti (di tutt* avrei dovuto scrivere, ma non nascondo la mia fatica) e vorremmo che ciascuno si realizzasse come meglio si sente, verso una società di liberi ed eguali. Dall’altro ci godiamo i nostri vantaggi, donati da generazioni di patriarchi prima di noi. Vorremmo la liberazione ma siamo noi a impedirla. Siamo solidali ma indifferenti. Alleati ma oppressori. Indifferenti e oppressori della liberazione altrui e parimenti di noi stessi. Almeno fino a quando ci attarderemo a criticare la maschilità dominante. Fino a quando non inizieremo a criticarla in noi stessi. In un percorso esistenziale e politico, vale a dire personale e collettivo. E, criticandola, ritroveremo noi stessi diversi. Più liberi.

E cosa ce lo impedisce? Cosa ci ostacola dal compiere questo passo? Cosa ci frena dall’abbracciare totalmente la critica alla maschilità patriarcale? Perché mettiamo sempre qualche “però” oltre al quale non vogliamo spingerci? Perché, a un certo punto, scatta la battuta omofoba o misogina che in qualche modo vuole ricordare la nostra essenza di “maschi veri”?

In me penso sia stata, e sia ancora, la paura. La paura di perdere ciò che sono. O almeno di come mi percepisco. La paura di perdere in qualche modo ciò che mi fa sentire “forte”, direi “virile”. Mi domando: se metto in discussione il modo di “essere uomo” che ha segnato la mia vita, dall’adolescenza ad oggi, cosa diventerò? Come potrò conservare la mia essenza di “maschio”? È evidente dunque quanto il modello patriarcale mi abbia condizionato. Come se il patriarca, il “maschio alfa”, rappresentasse la virilità tout court. O sei un “maschio alfa” o non sei un uomo.

Qui, per me, sta il punto di rottura. Qui sta il punto di superamento di ogni paura. Rigettare la maschilità patriarcale non significa, ovviamente, essere meno virile. Al contrario significa lasciare la possibilità che ciascuno di noi viva il proprio essere uomini (e la propria virilità) rifiutando le norme della mascolinità dominante. Rifiutando le smanie (e le ansie) da prestazione e comando. Rifiutando dunque di perpetrare diseguaglianze, privilegi e domini sessisti.

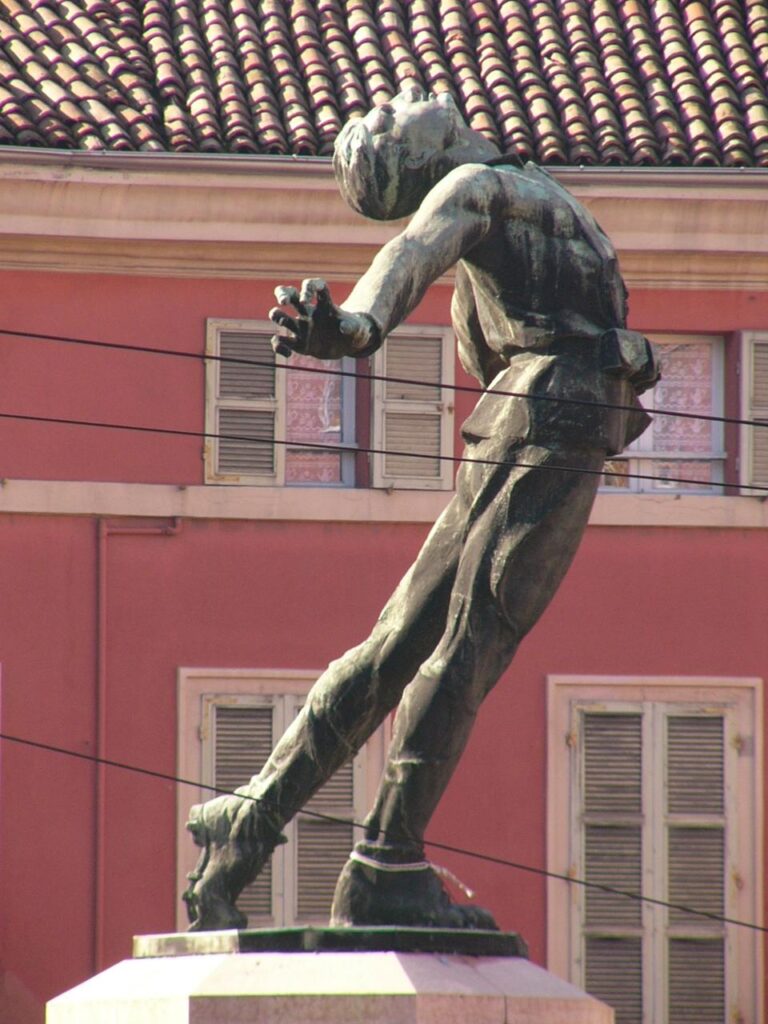

A osservare attentamente, anche la storia degli uomini (intendo dei maschi) può aiutare. A me viene in mente il monumento a Filippo Corridoni. Ho sempre considerato quella statua un inno alla maschilità guerriera più consumata. In esso si celebra il soldato maschio capace di sacrificare se stesso per un bene superiore, in questo caso la patria. Eppure, considerando quel monumento nella sua complessità, troviamo altre e differenti rappresentazioni di virilità. Negli altorilievi del basamento, ad esempio, vi sono immagini che dovrebbero ricordare lo spirito di Corridoni. Tra queste vi è la Vampa, rappresentata da due uomini a torso nudo che marciano insieme, il primo dei quali tiene alta la fiamma rivoluzionaria mentre il secondo urla dietro di lui. In un altro è rappresentata la Povertà, con un uomo, questa volta avvilito, sotto lo sguardo austero ma pietoso di una figura femminile. E infine la metafora dell’Amore, rappresentata da due uomini che si abbracciano, tenendosi la mano.

Nella statua, dunque, Corridoni è rappresentato con uno degli schemi più diffusi della maschilità patriarcale, l’eroe-soldato. Ma lo stesso monumento introduce altre rappresentazioni di virilità, alternative a quella dominante: uomini che marciano insieme per un obiettivo condiviso, che convivono con le proprie debolezze, che hanno cura l’uno dell’altro in un’amorevole fratellanza.

Indagare questi differenti universi potrebbe aiutarci. Cercare nella storia maschile dell’umanità esempi di uomini che sono riusciti a sottrarsi al modello patriarcale potrebbe essere utile a incamminarci verso nuove strade. O almeno lo sarebbe per me che con la storia mi confronto ogni giorno.

* Questo intervento è il frutto della preparazione di un tavolo di discussione svoltosi al festival femminista ReSister!, organizzato dalla Casa delle donne a Parma dal 19 al 21 settembre 2025.

Leggi anche Le donne rivendicano la loro liberazione… e noi uomini? di William Gambetta