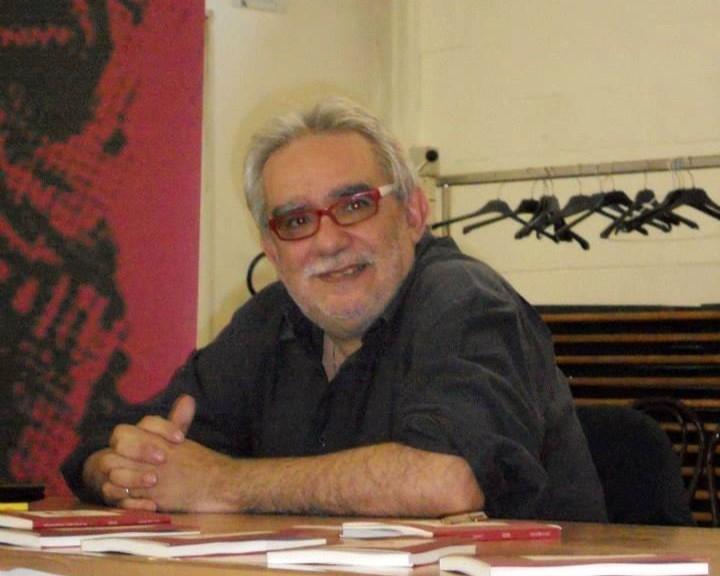

da Compagni e compagne di Parma

Con la scomparsa di Andrea Marvasi, il Foro di Parma e la città intera perdono non solo un penalista di raro acume, ma un baluardo di civiltà e un instancabile difensore dei diritti. Andrea non ha mai inteso la professione forense come un semplice esercizio tecnico, ma come una missione civile dedicata, per vocazione e spirito, alla causa degli ultimi, di coloro che non si sono arresi e non si arrendono allo stato attuale delle cose, all’ingiustizia, alla disparità assunta come sistema sociale.

Continue reading “Andrea Marvasi: l’avvocato dalla parte dei “pellerossa””